Ibul tidak pernah merasa jadi tokoh utama dalam hidupnya sendiri.

Dari kecil, ia hidup dalam bayang-bayang ibunya—seorang perempuan kuat yang dihormati banyak orang, namun tak pernah benar-benar hadir untuk anaknya sendiri. Di mata dunia, Ibul adalah “anaknya Bu Sartika”, bukan dirinya sendiri. Tapi Ibul tak marah. Ia hanya diam, menerima, dan mengemban beban itu tanpa tahu betapa beratnya.

Hingga satu malam, sebuah kalimat yang tertinggal di secarik kertas mengubah segalanya.

“Anak, sebaik apa pun… tetaplah beban.”

Perjalanan Ibul dimulai di sana—dari seorang anak yang menyimpan puisi patah hati di balik diamnya, menuju mahasiswa hukum berprestasi yang pelan-pelan belajar menuliskan naskah hidupnya sendiri. Bersama empat sahabat, bersama luka, dan bersama tekad, Ibul mulai bertanya:

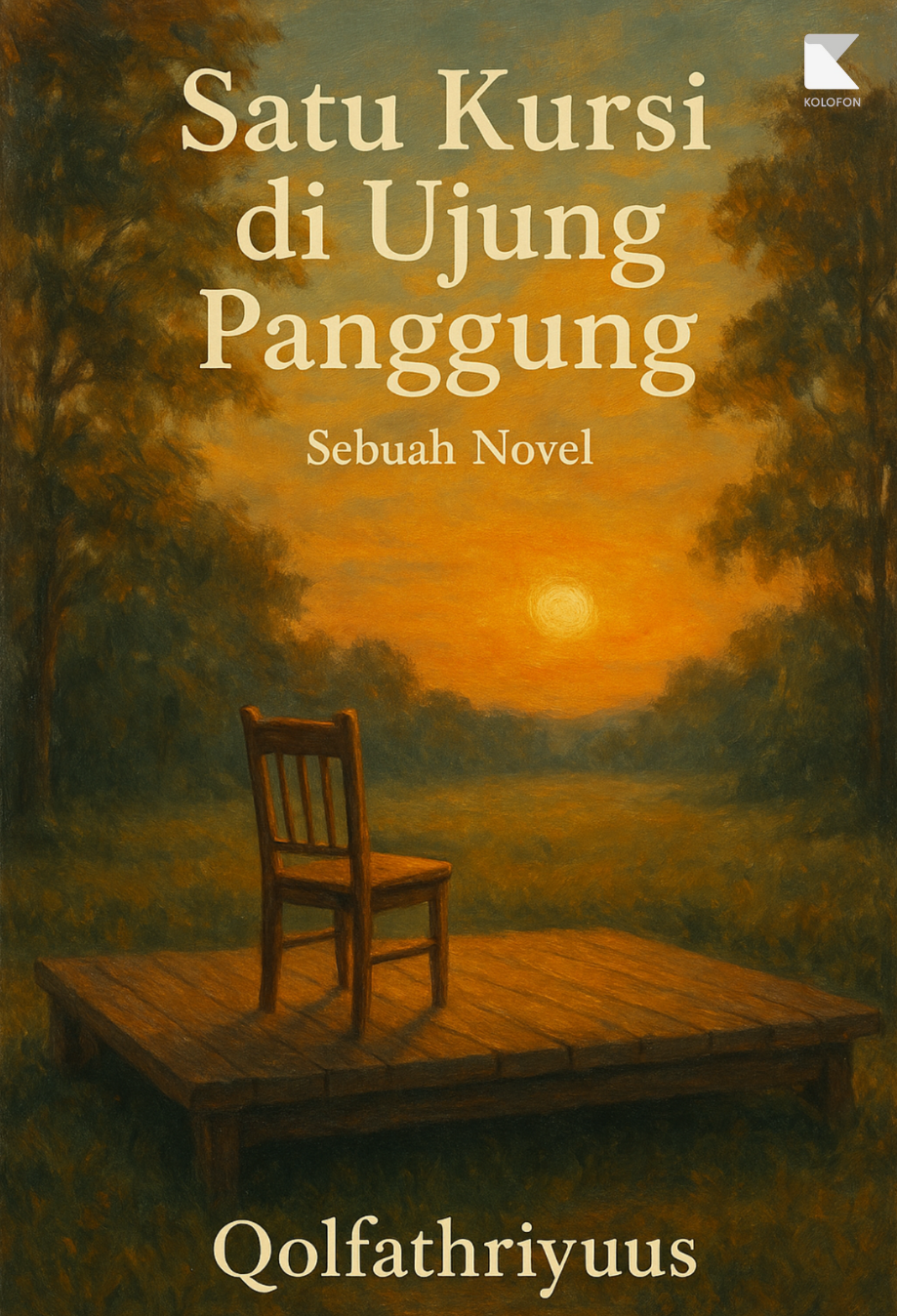

“Jika hidup ini panggung, kapan aku mulai bicara?”

“Satu kursi di ujung panggung” adalah novel tentang relasi anak dan ibu, tentang kemarahan yang tertahan, cinta yang bisu, dan keberanian untuk menjadi seseorang yang tak sekadar disebut—tapi diingat.